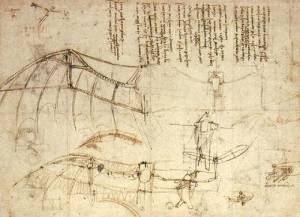

Leonardo per realizzare una macchina per il volo, tenta di riprodurre artificialmente la struttura e i movimenti dei volatili, facendo così della sua macchina una sorta di uccello meccanico.

L’interesse per il volo si manifesta in Leonardo fin dagli anni giovanili trascorsi a Firenze intorno al 1482.

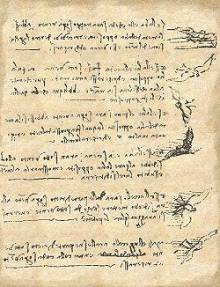

Nel 1486 Leonardo aveva espresso la sua fede nella possibilità di volo umano: «potrai conoscere l'uomo colle sue congegnate e grandi ali, facendo forza contro alla resistente aria, vincendo, poterla soggiogare e levarsi sopra di lei». Dal 14 marzo al 15 aprile 1505 scrive parte di quello che doveva essere un organico Trattato delli Uccelli, dal quale avrebbe voluto estrarre il segreto del volo, estendendo nel 1508 i suoi studi all'anatomia degli uccelli e alla resistenza dell'aria e, verso il 1515, vi aggiunge lo studio della caduta dei gravi e i moti dell'aria.

Una delle prime applicazioni di questa istituzione è il famoso progetto di paracadute risalente al 1485 circa, il mezzo più semplice per il volo: «Se un uomo ha un padiglione di pannolino intasato, che sia di 12 braccia per faccia e alto 12, potrà gittarsi d'ogni grande altezza sanza danno di sé».

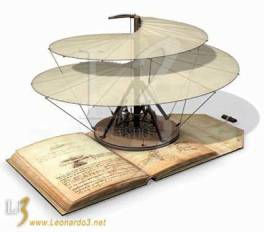

All’incirca contemporanea è un’altra applicazione del principio della resistenza dell’aria, la cosiddetta vite aerea, in cui si è voluto riconoscere un prototipo dell’elicottero.

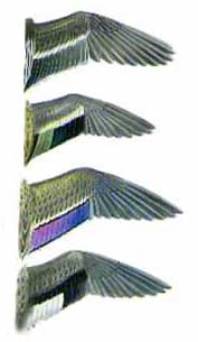

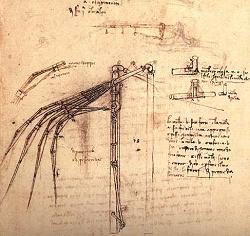

Dopo vari tipi di ricerche, egli sembra orientarsi verso un tipo di ala “ sportelli”, di forma quasi simile a quella di un pipistrello.

L’ala del tipo pipistrello non è comunque una scelta definitiva, infatti, in seguito, adotta un tipo di ala completamente diverso, con un ossatura simile a quella di una mano e una copertura, quindi escogita diverse esperienze tra le quali la più nota è quella dell’attrezzo per la prova di ali battenti.

A

partire dal 1503, pertanto, ritorna ad osservare il volo degli uccelli, questa

volta in modo accurato e sistematico, allo scopo di comprenderne esattamente

la dinamica.

Si rende così conto che, se gli uccelli di piccola taglia utilizzano

la battuta d'ala per volare, quelli medio-grandi, in particolare i rapaci, si

librano nell'aria affidandosi alle correnti e fanno ricorso alla battuta solo

per correggere o stabilizzare la traiettoria.

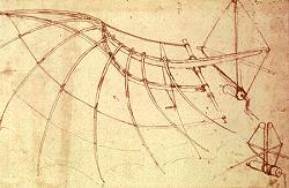

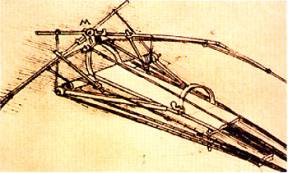

Da queste osservazioni Leonardo trae la convinzione che, sfruttando il sostegno e la spinta dell'aria e delle correnti anche l'uomo può essere in grado di volare. L’artista, perciò non cerca più di riprodurre l’animale ma si serve dei principi fisici che esso utilizza.

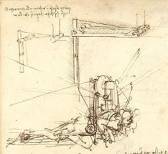

Un esempio è l’aliante con estremità manovrabili.

Ancora più moderno è il progetto che ricorda un moderno deltaplano.

Gli studi sull’ala non si limitano ad esaminare forma e struttura o principi fisici e movimenti ma si estendono anche alla forza necessaria per produrlo: l’uomo. Leonardo capisce che il fattore determinante è l’energia che l’uomo è in grado di produrre. Essa essendo insufficiente costringe Leonardo a studiare il modo per moltiplicarla il più possibile. Ipotizza che il pilota possa combinare il proprio peso con l'azione di diversi muscoli come quelli di gambe, braccia, dorso e perfino della testa. Si concentra anche sulla posizione più funzionale da far assumere al volatore, ponendolo sia disteso che in piedi.

Testo: www.museoscienza.org Ilaria De Santis

www.sapere.it Alessandra Ficorella

www.navigabile.it Cora Peonia

It.wikipedia.org

Immagini: www.Leonardo3.org

Vitruvio.imss.it

www.DeAgostiniedicola.it

www.torinoscienza.it